发现电离层天气与气候学变化的新特性新机制

受到太阳活动、磁层扰动、大气波动以及地磁位型等影响,电离层及高层大气具有丰富的时空变化,基于多源地基和空基探测数据,系统研究了电离层的空间分布和不同尺度(天气学和气候学)的变化特征。

(1)基于卫星和地面数据发现耀斑期间电离层电动力学过程出现显著扰动,低纬东向电场减弱,赤道电离异常结构EIA弱化,而在中纬出现显著的沿纬度分布的条带状结构。

(2)针对2009年和2020年先后两次发生在我国南方大部分区域的日全食,开展了电离层热层响应研究,从以往的日食局地拓展到磁共轭甚至全球,首次提出日食期间共轭半球电离层扰动主要来自沿磁力线的光电子加热和热传导过程,日食引起的热层扰动能激发全球电离层长时间扰动。

(3)基于 DMSP 卫星~840 公里高度离子密度的观测数据,系统研究了南北半球之间的等离子体跨半球输运,发现太阳活动低年期间,南北半球中纬离子密度的经度变化存在共轭效应,该共轭效应是南北半球中纬电离层通过等离子体层跨半球耦合的关键证据。

(4)利用 CHAMP 数据分析了400 km 高度纬向风场的时空分布特征,研究了太阳辐射、地磁活动对风场的影响,分析了风场的季节/半球性特点,得出一些新的或者相对于历史研究更为具体的纬向风场特点。

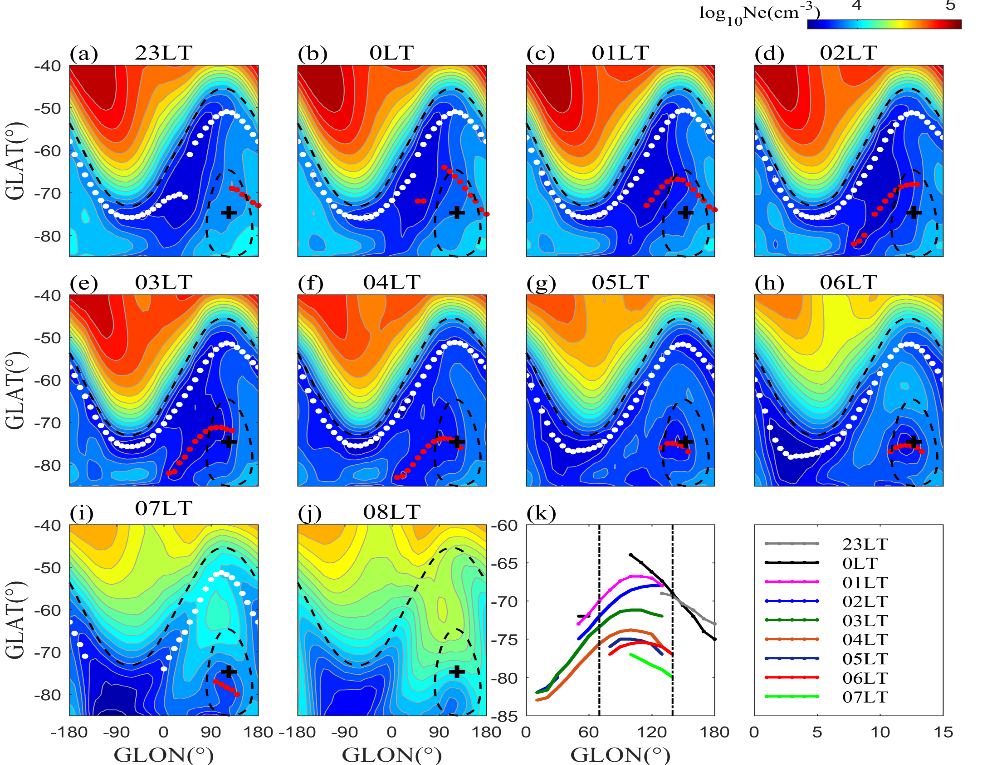

(5)基于地基和卫星数据,研究了电离层高纬槽随太阳活动水平的变化特征。在低太阳活动条件下主要出现在东半球,在高太阳活动条件下出现在更小的经度范围。高太阳活动条件下,高纬槽出现在更晚的地方时。并得到高纬槽区场向电流和离子漂移速度的分布特征与经度的关系(如下图)。

(6)利用GNSS观测网络资料,并结合电离层测高仪台链、云南曲靖非相干散射雷达及赤道区地磁观测资料,研究了电离层逐日变化,报道了2015年6月1日至2日在中国曲靖到武汉纬度一带出现的电离层电子密度增强现象及其驱动机理。

(7)通过分析观测数据并结合模拟方法,发现平流层爆发性增温期间,低层大气潮汐可影响电离层发电机过程,改变电离层电场;同时低层大气潮汐可直接上传到电离层F层高度,改变了中性风场和等离子体场向漂移速度,这一工作更新了平流层爆发性增温期间电离层动力学输运图像。