揭示磁层扰动驱动的中低纬电离层气候学

与电离层天气变化形态

磁暴是太阳爆发引起的激烈空间天气事件。研究中纬电离层在磁暴期间的变化特征及其驱动机理,探讨扰动成分效应和动力学因素对中纬电离层暴的贡献,对认识电离层空间天气有重要科学价值。

(1)基于 Millstone Hill 非相干散射雷达探测数据,分析了2002年10月13-17日和22-26日磁暴期间中纬度台站电离层响应,发现不同高度上电子密度响应的差异性,揭示大气成分和风场对这两次负相暴有贡献,且新发现中纬电离层响应存在精细结构。

(2)基于电子总含量 TEC 数据,分析了2002年10月两次磁暴期间全球中纬度区域电离层响应,发现在美洲扇区和欧非扇区中纬度电离层负相暴演变特征。

(3)利用地面观测站、卫星原位观测等多参量的联合观测,探究2015年强磁暴期间电离层暴效应的地域差异及其主要成因。正暴事件出现向东增强的效应,顶部电离层占主要贡献,反映出中性风的重要作用。在美洲扇区,赤道异常的增强现象呈现向西增强的效应且在 110°W最强,成分、风场、扰动电场的共同作用形成复杂暴效应。

(4)亚极光区极化流是磁暴/亚暴期间发生在极光椭圆区赤道边界以南的快速西向离子漂移,是揭示磁层-电离层耦合机制的重要研究对象和研究热点。利用美国 DMSP 卫星的多卫星联合观测研究了2001年3月21 日超强磁暴期间的大尺度亚极光区极化流结构。首次发现了亚极光区极化流的震荡结构,揭示了震荡结构的演化过程,并阐明了可能的物理机制。研究清晰地表明了行星际磁场对磁层动力学-磁层电离层耦合的调控作用。

(5)基于1999-2015年间北美扇区稠密的GPS TEC 数据,首次统计分析了北美地区中高纬度电离层纬度变化特征,并利用 EOF 方法构建了一个高精度的电离层 TEC 经验模型。模拟结果显示:中纬槽最小值位置呈现显著的地方时、季节地磁活动依赖以及非常弱的太阳活动依赖。利用近 21 年的 DMSP 卫星上离子密度数据,统计分析了南北半球中纬槽位置的经度结构特征。结果显示南北半球中纬槽位置的经度结构存在显著的差异。

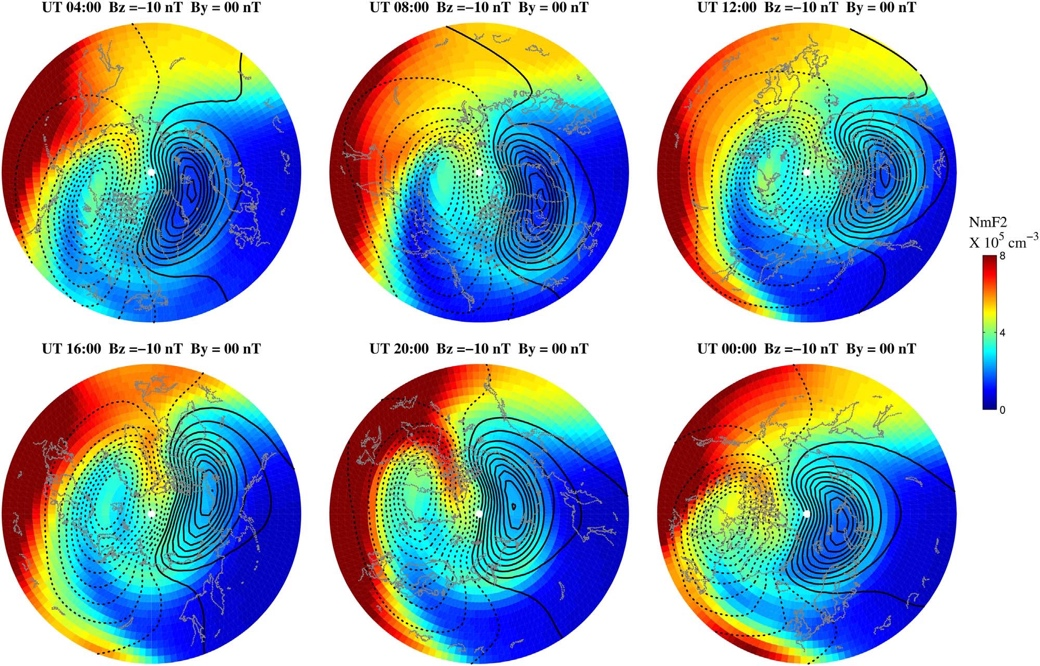

(6)利用电离层理论模式研究了电离层F区舌状电离结构TOI在不同世界时、季节和行星际磁场条件下的源和演化过程。模拟发现TOI 的形成有很强的世界时依赖性。另外,研究表明,TOI在南半球要强于北半球,冬季半球比夏季半球强;行星际磁场 By 分量在南北半球呈现出相反的效应(见下图)。

(7)利用 C/NOFS 卫星观测对比研究了地磁平静和地磁暴期间赤道电离层场向漂移的季节特征。发现赤道电离层场向漂移在磁静期间指向冬季半球,磁暴期间其量级比静时减小,即地磁暴引起一个从冬季半球指向夏季半球的扰动场向漂移分量;分季在静时和暴时均没有明显的半球之间的输运。