发现大气波动驱动的中低纬电离层天气

及气候学变化新形态

低层大气波动是影响电离层的重要驱动源。基于多种联合观测和模拟研究,分析了大气波动的分布形态和变化特征、与大气波动相关的电离层扰动变化特征、以及大气波动驱动引起电离层-大气层的耦合关系,并详细模拟了这一驱动过程。

(1)中间层和低热层是低层大气和高层大气的重要过渡区域,该区域的大气波动尤其是大气潮汐在动量和能量的传输中起着决定性作用。为了有效地描述 MLT 潮汐风场的分布特征和传播特性,以漠河、北京、武汉、三亚等站流星雷达为主导,组织参与了国际雷达联测,在经典潮汐理论的框架下,提出了潮汐风场的映射方法,首次构建了 120°E 子午面上全球尺度的潮汐风场的纬度-高度-时间分布。

(2)利用流星雷达子午链风场和 TIMED/TIDI 的全球风场观测,结合首次提出的经验大气潮汐模,逐日提取出大气潮汐的相关信息。该工作克服了空基卫星观测缺乏地方时覆盖而地基雷达缺乏全球空间覆盖的缺点,准确而可信地给出在短时间尺度变化的各个周日/半日大气潮汐分量的信息,为分析MLT 区域大气潮汐的变化性提供了新的思路。

(3)基于大气温度观测数据,提出高时间分辨的潮汐分离方法,研究了一天分辨率的东向半日潮汐SE2 的变化性。其主要气候学特征与之前的研究结果类似,验证了该方法的可行性。另外,该方法提取的高分辨率的潮汐使我们有能力分析其逐日变化特征。

(4)利用 TIMED/SABER 的大气温度数据,首次发现了 2017 年 1-2 月有显著的波数为 1 和 3 的西向传播的准 2 天波。波数为 1 的分布在低纬地区,是准静止行星波数为 2 和 3 的西向传播准 2 天波非线性相互作用产生的;波动中存在 16 天起伏,是由背景大气中的 16 天起伏通过波的相互作用引起。

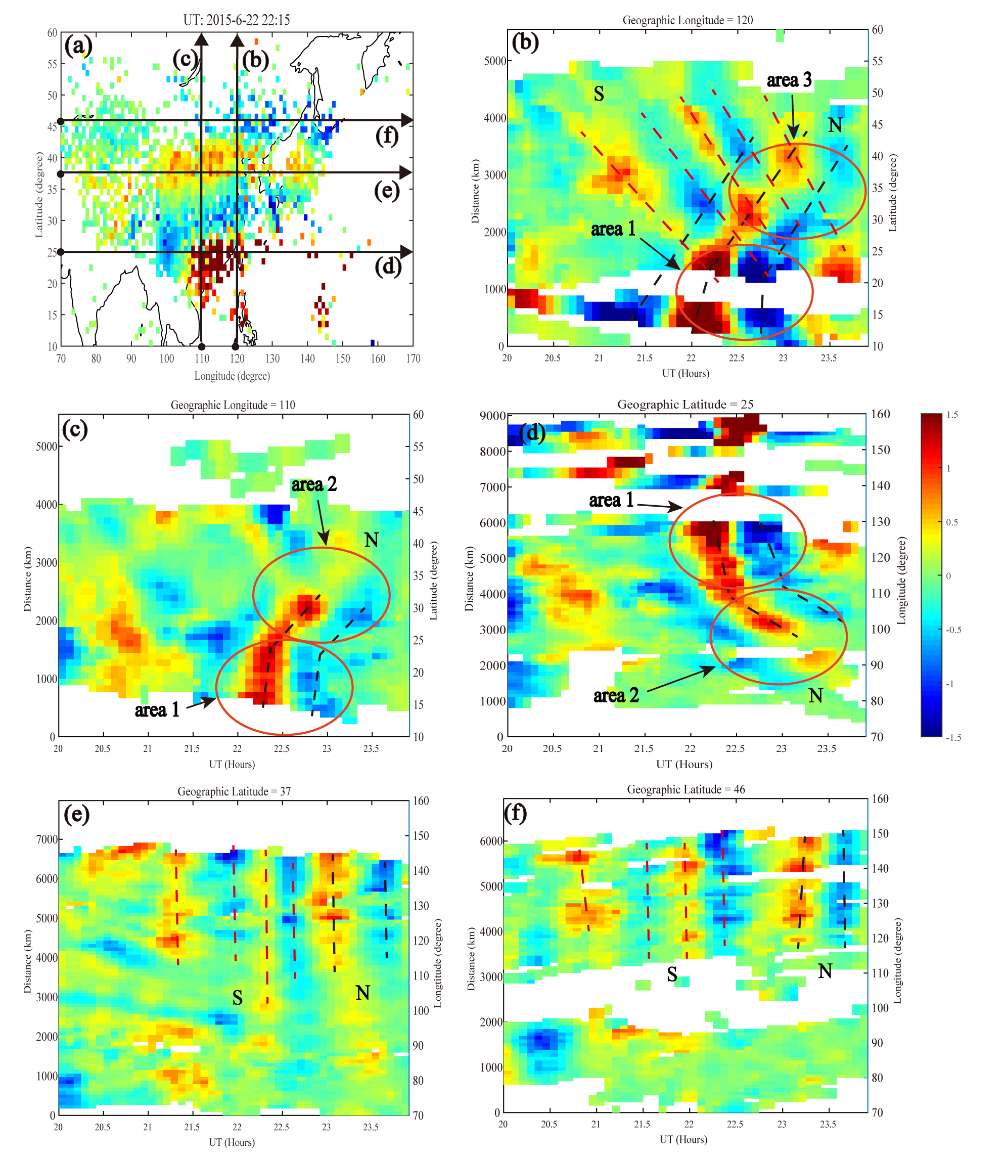

(5)利用中国地区的密集 GNSS 数据,发展了一种多切片分析方法,对中低纬地区一次大磁暴期间多波场事件的大范围精细传播结构进行了分析。发现本次磁暴期间出现 3 组多波场事件。研究表明电离层扰动的多波场结构频繁发生,并且其在低纬区域的时空演变过程比之前报道的复杂得多(见下图)。

(6)基于 TIDI 的风场与低纬积分 TEC 中四波结构,研究了大气潮汐波与电离层经度四波结构的相关性。提出了一种基于年变化相似性的新方法用于分离、量化不同大气波分量对电离层经度结构的贡献。通过厘清电离层四波的主要贡献波模以及综合考虑背景的周日变化的影响,从新的视角研究了不同大气波模对电离层 WN4 分布的作用。